Por Charo M. Ramos

Aunque el título lleve el sustantivo memorias, no quisiera que se confunda este libro con un gesto melancólico de parte de la autora que falleció en diciembre de 2024. Lejos de la nostalgia, Sarlo nos cuenta aspectos de su vida que no habían sido abordados en profundidad en otros textos; aquellos que la llevaron a ser la intelectual que ocupó las aulas, las calles, las páginas de los diarios y las pantallas de televisión.

En Tiempo presente, editado también por Siglo XXI, publicado originalmente en 2001, encontramos algunos hilos que son retomados en No entender y puestos en el centro. A diferencia de otros escritos de Sarlo, en los que también es protagonista, aquí el tema central no es la política, sino Beatriz y cómo se convirtió en la persona pública que conocimos. Qué decisiones, qué azares, qué imprevistos fueron marcando su aventura vital, llena de rupturas, desencuentros, grandes aciertos y memorables polémicas. También son tema de este libro qué autores, qué poemas, qué canciones, qué obsesiones la llevaron a la Facultad de Filosofia y Letras, en donde no fue descollante como alumna, pero sí una espectacular profesora. Qué personas la influenciaron a lo largo de su vida, le enseñaron, le dieron cobijo y brindaron de manera paciente sus conocimientos para que ella los absorbiera y transformara.

Para ésto, no sigue una cronología estricta, porque no es así como se van armando las piezas del rompecabezas subjetivo; ese tiempo no es lineal. En ese sentido no es una autobiografía tradicional; como no podía ser de otra manera: si hubiera podido escribir su vida de manera tradicional, habría vivido otra vida, habría sido otra persona. Porque lo interesante de la metodología del libro es que Sarlo, explíticamente, aplica el método de Bourdieu para analizar su historia de vida, sus capitales culturales y sociales, su condición y trayectoria de clase, se pregunta cómo fue que se creó su habitus.

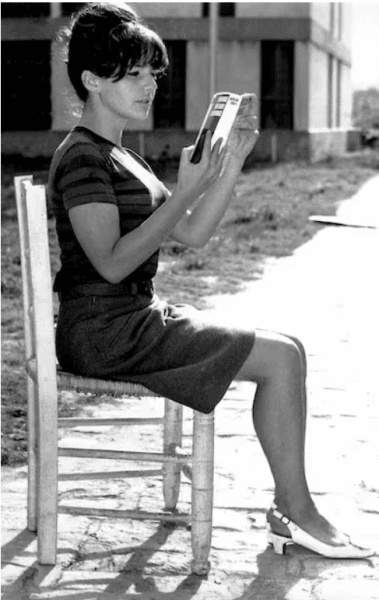

Es por esto, quizá, que en el relato tienen el mismo peso las tardes que pasa Beatriz en la pubertad acompañando a su prima mientras prepara entregas y exámenes de Arquitectura, como los viajes –concretos e imaginarios–, como algunas maestras del Belgrano Girls School. En este colegio bilingüe transcurre una parte trascendental de la vida de Beatriz, una en la que la forman para que sea algo imposible, una persona que cumpla con todas las expectativas de un padre –en todas las notas que han salido ya sobre el libro pueden leer que era alcohólico– y una madre que esperaban que su hijia fuera más que elles, pero que, a la vez, respetara ciertos mandatos familiares. Así se fue forjando una Beatriz obediente y desobediente, clásica y moderna. Hasta que la modernidad la cooptó por completo y la llevó a un amor pandisciplinario que desbordó siempre las Letras y la Academia; que la llevó a la política, a los bares, a la divulgación, a recorrer el mundo, a no ser madre. Este tema es uno de los primeros que aborda el libro, que deja bien claro: no había deseo, no había plan vital que incluyera niñez. Lo que sí había era un dibujo de Beatriz hecho a sus 10 años en el que se veía un sendero rodeado de objetos que representaban las artes, las ciencias, las tecnologías del futuro y una mujer que lo recorría, sola, con una pollera muy corta.

La modernidad fue uno de los grandes amores de Beatriz, como lo fue también Buenos Aires; la ciudad que eligió siempre, contra viento y marea, en la salud y en la enfermedad, en democracia y en dictadura. Siempre acá, siempre porteña; viajada, pero porteña.

Es interesante leer este libro, breve por cierto, en comparación con, en tensión con, junto con Black Out de María Moreno. Quizá haya más hilos comunes de los que pensamos, más vasos comunicantes entre mujeres casi de la misma generación, en la misma ciudad, con intereses similares, y recorridos que parecen haber sido líneas paralelas que nunca se tocan, o sí. El libro que va de suyo con No entender es Nuestros años sesentas, de Oscar Terán, publicado también por Siglo XXI.

Este libro, escrito con la certeza de que no le queda mucho tiempo de vida (aunque lo empezó en 2017), tiene una premisa: volver hacia atrás para explicarse a sí misma ante el mundo, en un ejercicio autoreflexivo de extimidad; un giro muy propio de Sarlo. “De repente, me viene a la memoria una frase de Thomas Bernhard: ‘La muerte es la meta’. ¿Y si esa reiteración hipnótica estuviera acercándome a una idea de la muerte?”, dice en una de las últimas páginas.

No es el libro con el que yo empezaría a leer a Sarlo, pero sí, con el que buscaría entenderla, conociendo ya el personaje. Para entender el título, van a tener que leerlo, algo sin spoliear tiene que quedar en una reseña; pero les adelanto: no es lo que piensan.